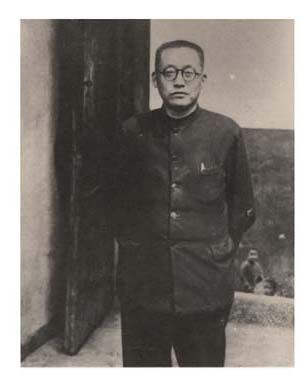

陶行知

对许多从事“新教育”实验的民国教师来说,1923年都是个调整时期。这一年,“新教育”的倡导者之一、执意走“风光”路线的胡适因为觉察到了要想在京城学界出人头地,还是得依靠文史“考证”,于是在《国学季刊》上发表了著名的宣言,试图掀起“整理国故”运动,以求能在继推出“新文化”和“新教育”运动之后,再造一番引导潮流的伟业。胡适不缺势力,只是学问根底远不如王国维、陈寅恪,心思因此趑趄不定。加上政局污浊,更让他惆怅不已。还好,每当脆弱的时候,可以私下和挚友徐志摩谈心,而暑假暗中去杭州与“表妹”曹诚英同游西湖,更是抚慰了他的因为“心有余而力不足”造成的失意。

那一年的胡适,确实是壮志难酬,否则怎会在日记里将暑假那段“红袖添香”的日子视为生平最快乐的时光。而与胡适贵为“学界红人”、路子颇多相比,在上海远郊(吴淞地区)主持中国公学中学部的舒新城似乎连浪漫的资本都没有,只能将“新教育”进行到底。虽然舒新城深知,前几年各地中小学启动的“教育测验” 及“设计教学法”均不理想,但他并没有因此放弃。他想到了实施“道尔顿制”。通过周予同,舒新城在《教育杂志》办了一期“道尔顿制”专号,之后“全国轰动,各省教育界之来吴淞参观者络绎于途”,[半年光景,“道尔顿制”学校便达数百所。尽管连周予同都不认为“道尔顿制”能给中国教育带来真正的革新,舒新城仍在四处奔走,向广大教师讲解“道尔顿制”的真义。而周予同在计划未来的“专业发展”时,也像胡适那样转向了“考证”之学。一时之间,原本声势浩大的“新教育”运动近乎成了一个人的战争。

作为“新教育”的领袖之一,陶行知自然也非常清楚,自己和其他杜威的同门师兄弟发起的“新教育”运动究竟能走多远。而且不乏热情的他比胡适更踏实,比舒新城更理性。当胡适梦想在“国学”领域达到乃至盖过王国维、陈寅恪时,当舒新城反复撰文抱怨教育行政当局和广大教师不理解何谓“道尔顿制”,并继续要在中国的中小学实现美国最新的教学形式时,陶行知则意识到了以往的教育改革行动严重脱离了“国情”。因为这样想,1923年的陶行知虽然仍会支援舒新城等人的事业,但内心其实已告别了1919年以来的“新教育”运动,转而致力于平民及乡村教育。他脱下西装,换上布衣草鞋,而且住到了牛棚里。他觉得,只有这样,才可以了解自己的祖国,进而找到真正贴近中国“国情”的教育道路。

然而,以他一个人的力量,何以能肩负起改造“国情”的重任。四万万同胞中,百分之八十五生活在贫困无知的农村,七千多万儿童失学。可想而知,任务有多艰巨,绝对堪称史无前例。陶行知很自然地想到了“师范教育”,他打算培养一大批和他理想一样、思路一样的教师,来和他一起承担改造“国情”的重任。

一、晓庄师范:天亮的地方

1926年底,陶行知发表了著名的《中国师范教育建设论》,其中刻意强调三年前反省得出的行动逻辑。在他看来,检讨中国过去的“新教育”运动,最大的错误莫过于:

或是从主观的头脑里空想出来,或是间接从外国运输进来,不是从自己的亲切经验里长上来。

此时的胡适及其“朋友”们依旧在严重脱离中国“国情”的“大城市”里,以各种“风光”的革新行动追求“再造中国”的伟业。在此背景下,陶行知贴近“国情”的选择倒显得不入“主流”,不沾“风光”。然而,陶行知一点也不计较。他的心里早已装满了数亿在黑暗中挣扎的苦难同胞,只恨不得能在一夜之间让文明的曙光照遍中国大地。这一年,陶行知35岁,几经摸索的他终于找到了自己坚信正确的“教育救国”之路(顺便值得一提的是,两年前即1924年,梁漱溟辞去了北大教职,也开始了深入“国情”的教育改革行动)。

1927年3月15日,南京城外一块名叫“小庄”的荒郊野地,迎来了陶行知的“晓庄师范学校”的开学典礼。不难看出,陶行知有意将“小庄”的“小”改成了“晓”,荒郊野地也因此成了“天亮的地方”。不远处的“老山”同样被改成了“劳山”。合在一起,即显示出陶行知要用“劳动”和他的“师范学校”来培养真正能将贫困无知的乡村改造好的教师。陶行知说得很清楚,他的学校不招收“少爷、小姐”,也不要“文凭和书呆子”。一开始,只有十几个学生来,但也足以令校长陶行知欣慰。他们和校长一起,面对贫困,毫无退缩。他们依靠“一双手”和“一把锄头”,自己“建校舍,盖礼堂,开荒种地”,解决自己的学习与生活所需。陶行知觉得,在贫困的乡村经历此番锻炼,培养出来的教师才会对农民有感情,才可以造就既适应贫困的农村又能以知识来改造农村的“导师”,所以“劳动创造的生活”成了晓庄师范“每天的课程”。

那首近乎大白话却饱含晓庄师生生命体验的“锄头歌舞”——“手把个锄头锄野草呀,锄去了野草好长苗呀。……”更是成了最能象征晓庄精神的“文化图腾”(这与今日众多学校依靠专家的“设计”,弄几句干燥空洞的口号来“建设学校文化”的做法相比,实在太让人感慨)。不仅如此,晓庄师生还知道,他们的校长为了让大家吃得好一点,学得好一点,连母亲大寿时收到的贺礼都典当出去了。陶行知对母亲说,他是代表晓庄师生为慈母献了一份最重的寿礼,希望慈母和祖国一样健康长寿。如此也就不难理解,为什么晓庄师范到第二年,学子数量扩大了十几倍,且多是“慕名而来”,他们皆被校长陶行知打动了,虽然陶行知其实连张 “文凭”都不能颁给他们。

何止如此,有血性的冯玉祥将军也被陶行知打动了。他邀请陶行知前往河南考察,除了将晓庄师范视为“乡村师范教育的模范”之外,还要陶行知留下来担任河南教育厅长。换成其他人,可能就去了。但陶行知不一样,他理解将军的赤诚,感激将军的信任,所以会去河南走一趟;可是他的心终归属于晓庄师生:“培养一百万个教师,改造一百万个乡村”,都要从自己倾尽一切的晓庄师范开始。如果要做官,他早就去了。他和晓庄师生约定,到时一定回来。约定的时间到了,白天,晓庄师生不见校长回来,不免有些焦急;但晚上,还是看见校长举着火把一路走回来了。这时他们才明白,校长的千里归程走得实在艰辛,到处都是军阀混战,然而校长仍按期回来了。见到校长的那一刻,他们成了乱世中最幸福的人。

然而就是这样一位好校长,竟然不为当时的最高政治领袖蒋介石所容。本来蒋介石倒想“拉拢”陶行知,不过,正所谓“道不同不相为谋”,蒋介石几次来晓庄 “视察”,皆被陶行知拒之门外。而蒋介石也缺乏足够的大度与诚意,陶行知即因此给蒋介石留下了日后找机会清算的把柄。1927年,列强凌辱中国,肆意横行的英国军舰都开到了南京城下,举国上下掀起爱国抗议运动,晓庄师生走到了游行队伍的前列。正是这一点,为晓庄遭遇灭顶之灾埋下了伏笔。蒋介石出于稳固初定的大一统政权,决定借机查封晓庄师范,并将校长陶行知列为“通缉犯”。得知消息,陶行知立即写了一篇《护校宣言》,他的意思非常坚定:“晓庄的门可以封,但他的嘴,他的笔,他的爱人类和中华民族的心不可封。”

爱国的晓庄怎可能被封掉。可怜那些执行者拿着朱笔封条,气势汹汹地赶到晓庄,竟然连封条都贴不起来,因为晓庄师范既无校门,又无围墙。不过,他们的“ 通缉令”还是将三岁的晓庄师范从“小庄”驱逐出去了,“小庄”再度成为“黑暗的地方”。陶行知流亡到了上海郊区,在那里,陶行知办起了“工学团”,又发明了“小先生制”,带领他所遇到的无产阶级群众和流浪儿童,通过“做工”、“学习”、“团结”,在实现自救的基础上,为苦难的国家承担民族“新生”的责任。全国的仁人志士皆支持陶行知的“工学团”,远在延安主持“扫盲”工作的徐特立还大赞“小先生制”,并将“师陶”作为自己的新名字。